ASDさん『ものを捨てられない』理由と対処法

こんにちは。片付けサポートまわるのまさこです。

今回は、「ものを捨てられないASD(自閉スペクトラム症)」の方の脳の傾向と、実際にあった小学生の男の子とのやりとりを通して、どんな工夫ができるかをお伝えします。

脳の傾向から見る「捨てられない理由」

わたし自身は医師ではありませんが、整理収納や発達支援に関する学びの中で、脳の働き方に一定の傾向がみられることを知りました。

ここでは、研究や臨床の知見を参考に、ASD傾向の方が「捨てられない」と感じやすい理由を脳の仕組みから読み解いていきます。

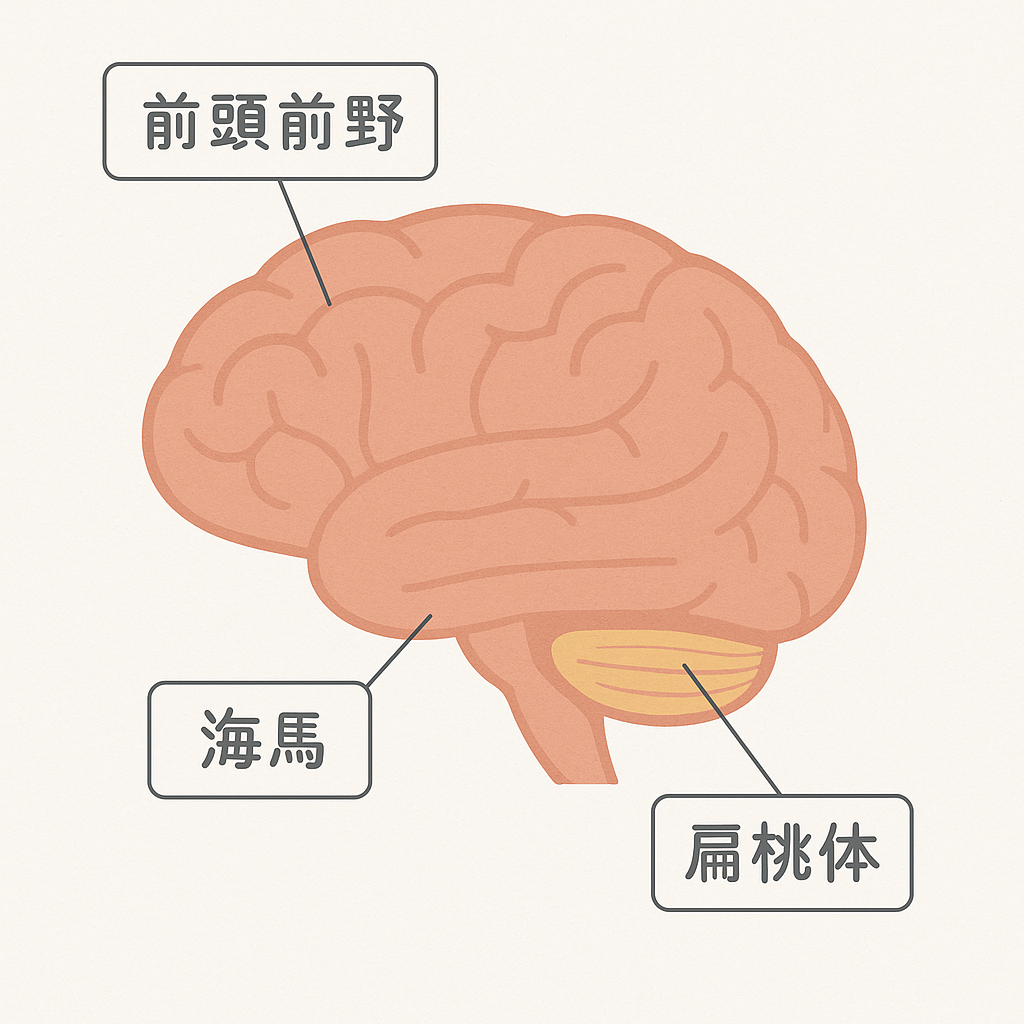

1. 前頭前野(とくに背外側前頭前野)の独特な働き

- 判断、計画、抑制、柔軟な切り替えなどを担う場所。

- ASDの方は、ここが「過集中」や「こだわり」と結びつきやすい傾向があり、 “物の価値判断がすべて大事”になりやすい。

- 「もう使わないから捨てよう」が難しく、抽象的な整理が苦手。

2. 扁桃体と海馬の連携に独特な傾向

- 扁桃体は不安や恐怖、海馬は記憶に関わります。

- この連携が強すぎたり、逆にうまく働かないと、過去の体験と感情が強く結びつきます。

- 「捨てたら思い出も消えちゃう気がする」と思いやすい。

3. 視覚的情報処理が優位

- 「見えているもの」に強く反応する。

- モノの存在感や記憶の重みが強く、「捨てる=永遠に失う」感覚に。

4. ワーキングメモリの独特さ

- 一時的な記憶や処理が得意ではないため、 「分類→判断→手放す」といった片付けのプロセスが複雑に感じられることも。

このような脳の働きの違いが、「捨てる=秩序が乱れる」「安心がなくなる」と感じる原因になっているのです。

小2の受動型・ASD傾向の男の子のケース

とても優しく、ゆったりしていて、想像力、表現力が豊かな男の子。

自分で作ったものや集めたオモチャがたくさんあり、でも、どれも「大事」だから捨てられない。

「捨てる」と想像するだけで不安や恐怖が出てしまうため、今は一部をご両親のそ実家に一時的に移動することで“保留”という形をとっています。

彼にとって、作品やおもちゃは単なるモノではなく「自分の一部」。

それを失う=自分の一部がなくなる、という痛みがあるのです。

じゃあどうしたらいい?心にやさしい工夫

・「捨てる」ではなく「一時的に移動する」

・「記録してから手放す」→ 写真・動画・アルバム作りなど ・「お別れセレモニー」で感情を整える

・「展示スペース方式」で数に制限を設け、自分で“交代制”を選べる仕組み

・「作る→記録→しまう→また作る」流れを“創作活動”として肯定

無理に捨てさせるのではなく、安心できる形で「手放す体験」を少しずつ積んでいくこと

をお手伝いしていきたいなと思っています。

おわりに

片付けは、心の安心と深く結びついています。

特に発達凸凹さん、繊細さんにとっては、「捨てる」行為自体が強い不安と結びついていることも少なくありません。

その背景には、脳の働きや記憶の仕組みがあるということ。

まずはそのことを知って、「責めず、比べず、寄り添う」ことから始めていきたいです。

わたし自身も、まだまだ試行錯誤の途中ですが、一緒にゆるっと整えていきましょうね。

こちらのブログでは

心とおうちのお片付けのヒントとなる情報や考え方を

ご紹介しております。

心が軽くなるとおうちもスッキリ軽くなり、

おうちがスッキリ片付いてくると、心もフワッと軽くなります。

おうちも心も軽くしていきましょうね。

LINE公式にてお問合せください

お問い合わせ、お申込みはLINE公式からも受付しております。

お気軽にご連絡ください。